アフォーダンス 理論は、空間や物の意味を身体で理解する手がかりを与えてくれる

「あのベンチは、座ってほしいと語りかけているようだった。」

私たちは空間を”見ている”だけでなく、常に”感じ取っている”

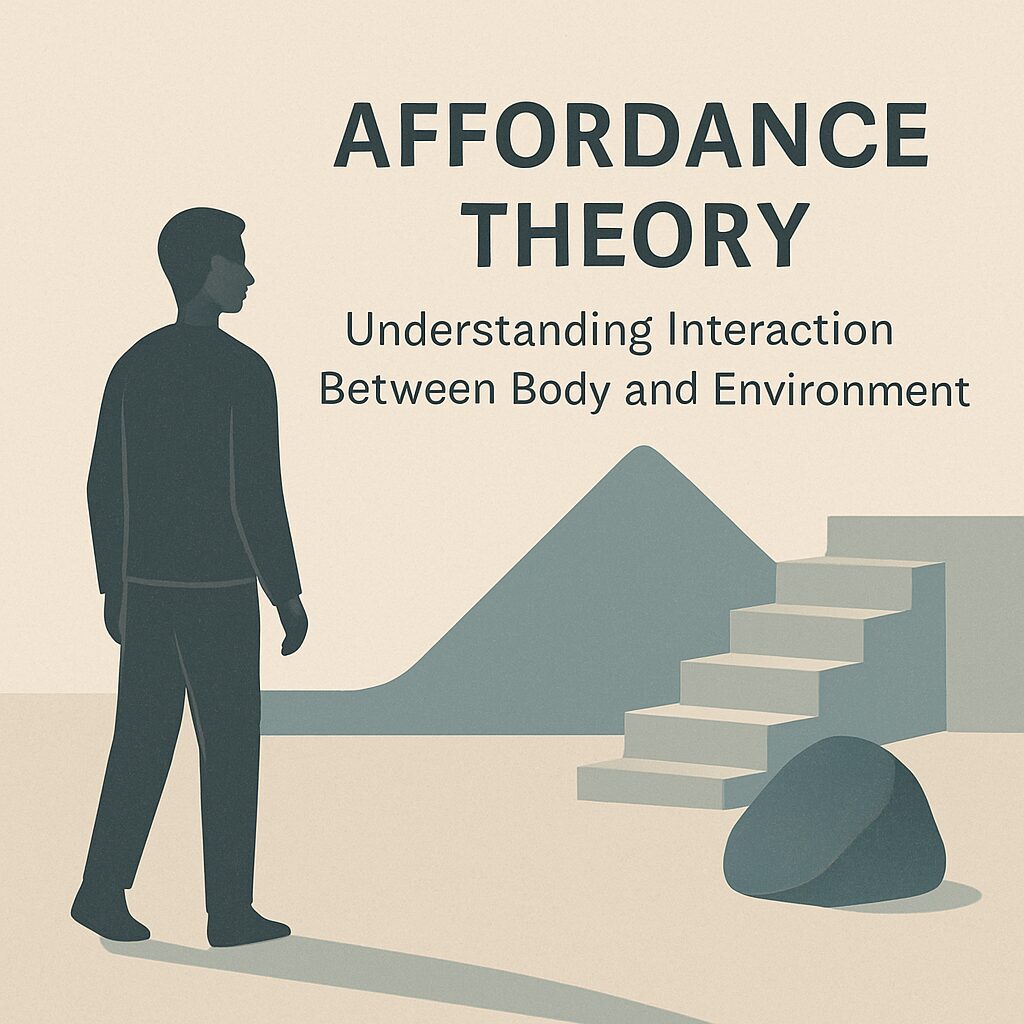

アフォーダンス 理論とは

心理学者ジェームズ・J・ギブソンが提唱

彼によれば、私たちは目の前の環境にある「モノ」や場所に対して、単に”形”をみるのではなく、「どう使えるか」「どんな行動が可能か」といった”可能性”を直感的に捉えています。

例)

- ドアノブは「回して開けるもの」

- 階段の段差は「上がれる」

このように、空間の形状や構造そのものが、行動を「誘発」しているというのがアフォーダンスの考え方

地形× アフォーダンス :都市や自然の「暗黙の機能」

この理論を空間や地形に適用すると、見えてくる風景が変わってきます

例えば….

傾斜のある坂道は「登る・滑る・立ち止まる」などの多様な行動を導く

河岸付近や崖地は「境界・隔たり・見晴らし」を感じさせる

空き地は、意図せずとも「集まる・遊ぶ・何か始める」場になり得る

つまり、設計されていない土地もまた、身体に対して何かしらの可能性=アフォーダンスを提供しているということ

デザインと余白: アフォーダンス を意識することで見える価値

現代の都市空間は、効率と管理のために”機能”をあらかじめ定めて設計されています

しかし、その一方で「何もない」「使い道が決まっていない」場所こそ、人間の想像力や創造力を刺激する余白が存在します

空間プロデュースやまちづくりを考える際、

「この場所は人にどんな行動を促すだろうか?」

「この地形は、どんな使われ方を”提案”しているのか?」

という視点は、固定された機能にとらわれない柔軟な発想を生み出してくれるはず

まとめ:空間に耳をすますということ

アフォーダンス理論は「見る」だけでなく「聴く」ように空間と向き合う姿勢を推してくれます

機能や制度によって定義される前の”場所の声”を聴くこと

「あなたの身の回りにある”語りかけてくる空間”はどこだろう?」

それが”地の理”を読み解く第一歩になるのかもしれない

コメント