空き家 を「問題」としてだけ見ていませんか?

空き家=老朽化・治安悪化・景観問題…と捉えがち

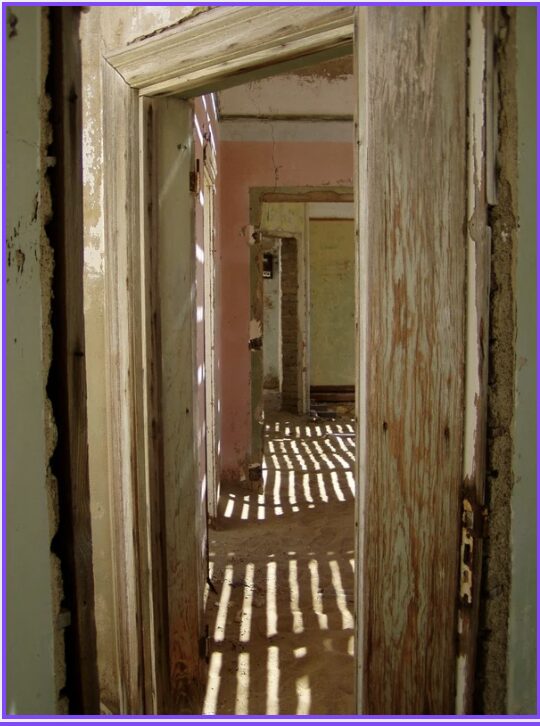

その静かな空間に、何が欠け、何が語られているのか

空き家から見える、社会と個人の関係を哲学的視点などのさまざまな角度から考えてみましょう

空き家 が生まれる社会背景

日本における空き家の増加は、人口減少や高齢化、都市集中といった構造的な課題と深く関係しています

総務省の調査では、空き家率はすでに13パーセントを超え、都市でも地方でも「住まれない家」が静かに増え続けています

けれども空き家は、ただの問題として処理されるべき存在なのでしょうか

それは、社会から取り残された「余白」であると同時に、私たちが空間との関わり方を見直す契機でもあります

空間の”余白”としての 空き家

人間は、空間を使うことでその中に意味をつくりだします

では、、その意味が消えた瞬間—–空き家——-は、無意味なのでしょうか?

むしろそこには、既存の文脈が剥がれ落ちたからこそ生まれる「解釈の自由」が広がっています

言い換えれば、空き家とは”人間の営み”がいったん引いたあとに残された”キャンバス”なのです

この「余白」は、私たちに問いを突きつけてきます

———-住まうとは何か?

ーーーー場所に愛着を感じるとはどういうことか?

———–空間と個人はどのように関係しているのか?

こうした問いは、物理的な空間だけでなく、私たちの生き方そのものにも結びついていきます

哲学的な視点:「余白」は関係性の再設計空間

哲学的に見れば、空き家は「可能性の空間」として見直すことができます

都市計画家や哲学者が語るように、”空間”は物理的な器ではなく、「関係性」が織りなす場です

空き家を活用するということは、物の配置を変えるのではなく、関係性のあり方を再設計することでもあります

例えば、住民と地域社会、過去と未来、創造とキヲクといった対立的に見える要素をつなぐ”結び目”として、空き家は機能する可能性を持っています

アートプロジェクトという実験場

実際に、瀬戸内国際芸術祭などでは、空き家や廃墟を舞台にアーティストが新たな物語を創造する取り組みが展開されています

これは単なる再利用ではなく、空き家の「余白性」を活かし、地域の文脈を再構築する創造的実験と言えるでしょう

こうした事例に共通しているのは、「空間を物として扱う」のではなく、「空間を問いとして開く」姿勢です

まとめ: 空き家 は私たち自身の姿を映す鏡かもしれない

空き家は社会的の余剰物ではなく、私たちの価値観・時間感覚・空間感覚が投影されたひとつの”鏡”です

その余白に何を描くかは、私たち次第

あなたが暮らすまちにも、静かに問いを投げかけている余白があるかもしれません

そこに立ち止まり、耳を澄ませてみること

それが、”空間と生きる”ということの第一歩かもしれません

空き家とは、社会と個人がもう一度向き合うためのミラーである

コメント