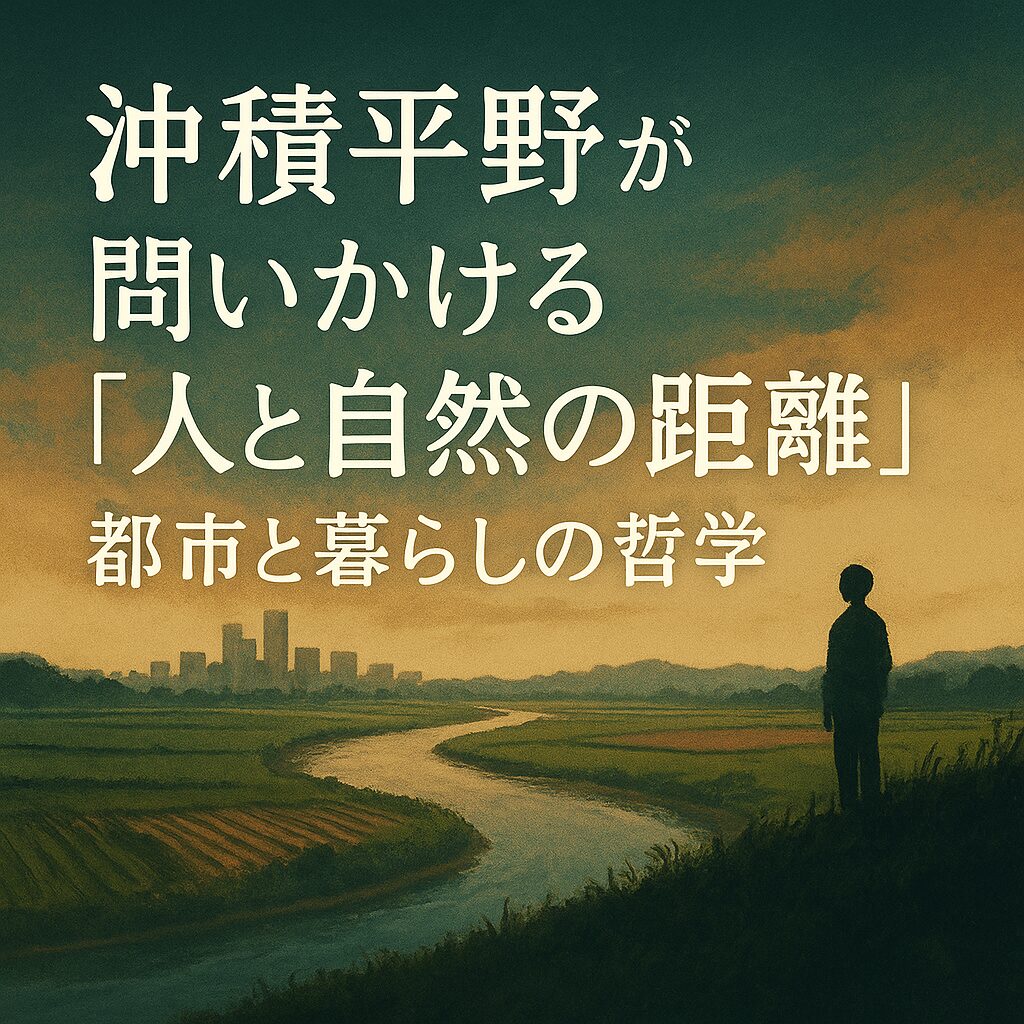

沖積平野 は、川が運んだ土砂によってつくられた平らな土地です

便利で豊かな都市を育んできた一方で、水害や地盤の弱さといったリスクとも隣り合わせ

そこには、人が自然とどう向き合ってきたのかという長い歴史と、暮らしの哲学が隠されています

古代から現代まで、人はなぜ 沖積平野 に集まるのか

人類の歴史を振り返ると、大きな文明の多くは川の近くに生まれています

エジプト文明はナイル川、メソポタミア文明はチグリス・ユーフラテス川、そして中国の黄河文明

いずれも沖積平野が生んだ豊かな大地を舞台に、農耕や交易が発展しました

日本も同じです

稲作に適した沖積平野は、古代から人々の生活を支えてきました

江戸のまちが東京湾沿いの沖積平野に築かれ、大阪が淀川流域の平野に広がったのも必然でした

川の恵みを享受しながら、人々は都市をつくり、文化を育ててきたのです

それでも忘れてはいけないものは、この豊かさ裏には常に「水害のリスク」があったこと

人々は堤防を築き、治水を工夫しながら、自然と折り合いをつけて生きてきました

沖積平野 が持つ2面性

沖積平野は「利便」と「危うさ」を同時に抱えています

地形が平らで交通網や住宅が整備しやすく、都市開発に理想的な土地

一方で、川や海に近い低地であるため、洪水や高潮に脆弱で、地震時には液状化の危険がつきまといます

現代の都市は、防災インフラやダム、排水設備によってリスクを減らしてきました

しかし近年の気候変動によって、想定外の豪雨や氾濫が頻発しています

便利さを求めて人が集まるほど、その「脆さ」も大きな社会課題となっていくのです

この2面性は、たんい自然科学的な問題ではありません

人間が「便利さ」をどこまで追い求め、どの程度「自然の脅威」を受け入れるかという選択の問題でもあります

暮らしに映る哲学

沖積平野に暮らすということは、「自然を完全に制御することはできない」という事実を受け入れることです

洪水の可能性を前提にした街づくりや、保険・備えといった個人の対応は、人間が自然と共生する一つの知恵だと言えます

逆に、「安全な土地に住み替える」という選択もあります

これは自然に抗わず、自分の生活に距離を取る姿勢です

どちらが正しいという生き方ではなく、その土地に根ざした生き方をどう選ぶかという哲学的な問いなのです

また、沖積平野は「流れる水のそばで生きる」という感覚を私たちに与えてくれます

川の変化を毎日の暮らしの中で感じながら、自然と人間の関係性を意識させてくれる

こうした環境に身を置くことは、私たちにとって「生き方そのものを考える機会」になるのかもしれません

まとめ

沖積平野は、人との暮らしと自然の環境線にある場所です

恵みとリスクが表裏一体で存在し、都市の発展と災害リスクを同時に抱えています

それでも、そこに街を築き、暮らし続ける人間の姿には「自然とどう向き合うか」という問いが映し出されています

あなたなら、沖積平野でどんな暮らしを選びますか?

便利さを優先しますか、そても自然の力を折り合いをつけて共生しますか?

コメント