なぜか何度も通ってしまう、ふと足を止めてしまう場所がある

それは地図にも、ガイドブックにも載っていないけれど、身体だけが知っている「地の理」があるかもしれない

本記事では、都市や場所の”感覚”を手がかりに、身体と地形の対話から見える空間の奥行きを探っていきます

なぜ” 土地 ”を感覚で捉える必要があるのか

「なぜか落ち着く/ざわつく」の理由は、地理にある

私たちは日々、空間との相性を、無意識に感じ取っています

多くの場合、その違和感の理由は、地形や構造の”読みずらさ”にあります

例えば….

- 微妙な傾斜のある場所

- 音がこもる閉じた路地

- 空が狭く感じる谷間の道

これらは、「身体」が敏感にキャッチする空間情報

つまり、”土地を読む”という行為は、身体による”翻訳”なのです

「身体で読む 土地 」の具体例

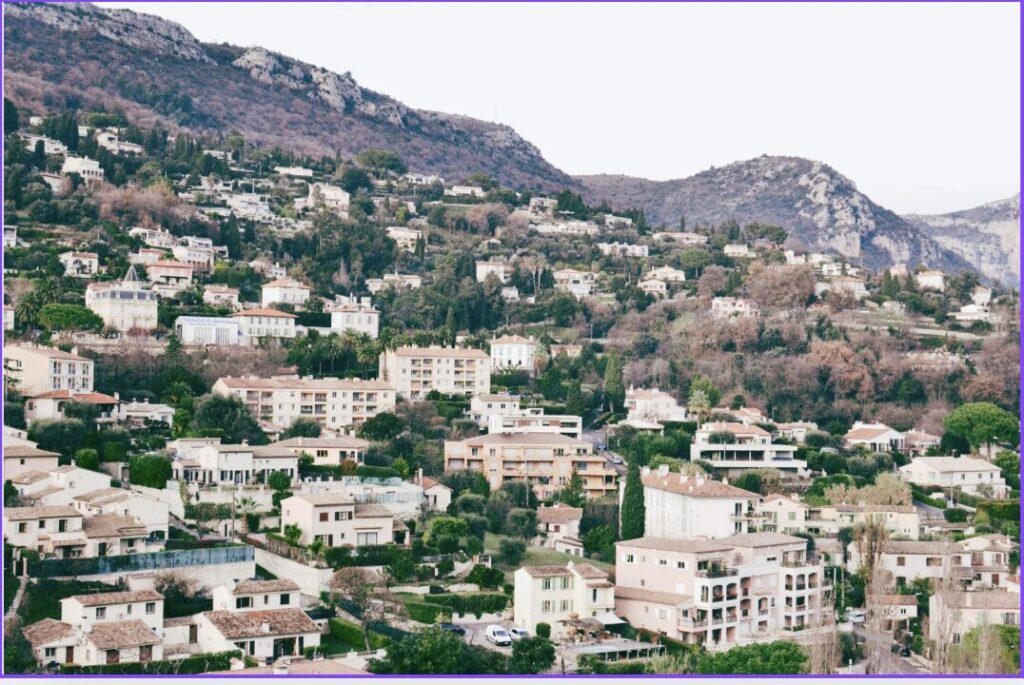

①坂の多い街が”疲れるのに惹かれる”理由

たとえば、東京の谷中や神楽坂などのような起状のある街

一見、移動は大変。でもなぜか「歩いていたくなる」

これは、坂によって空間にリズムと変化が生まれるから(高低差が生む物理的&心理的効果)

身体が常に地形に地形と対話し、風景を登って降りて見上げる。

こうした地形との応答が、「ここにいたい」と思わせる要因になります

②川沿い・崖下・山裾…人が集まる場所の理由

歴史的に、川沿いや崖下の低地には人が集まってきました

単に交通や水資源の都合だけでなく、そこには

- 視界の開け方

- 音の反響の仕方

- 風の通り道

など、地形が生み出す快適さがあるのです

③「平すぎる街」の違和感

逆に、完全にフラットで区画が整いすぎた街はどうでしょうか

一見すると便利でも、「どこを歩いているかわからない」「記憶に残らない」といった感覚になることがあります

これは区間に”引っかかりがない”ために起こる身体の迷子状態

私たちの感性は、わずかな傾斜や曲がり角を通じて「場の個性」を受け取っているのです

こうした構造のなさが”認識しづらい空間”を生んでいると考えることができます

都市と身体感覚の交差点を歩く

土地には「見えない構造」があります

それを読み解く手段の一つが、「身体で空間を感じること」

- どこで立ち止まりたくなるか

- どの道を選ぶか

- どこに違和感があるか

こうした感覚は、地理学や都市工学だけでは捉えきれない「空間と感覚の翻訳作業」

本質は「ここにいたくなる理由を探ること」

地形の”形”と人の”感覚”は共鳴している

空間を感じるための”身体チューニング”

今日からできる3つの方法

1.散歩中に立ち止まる場所をメモする

2.「この場所はなぜ落ち着くのか」を考える習慣

3.坂・視界・音・風の通り方を観察する

土地との相性は、情報だけでなく経験と記憶の中で生まれます

おすすめ書籍&グッズ

・空間の経験-イーフー トゥアン

街歩きノート/地図ノート/スケッチツール

あなたにとって「落ち着く場所」は、どんな場所ですか?

坂道の途中、風が抜ける路地、見晴らしのいい階段….

思い返すと、そこにはいつも身体で感じた「地の理」があるはず

空間をただ”見る”だけでなく、身体ごと感じてみることで、土地との関係は深まります

コメント